ハーモニックライフ(調和する生き方)という観点から、ナチュラル・ハーモニーの商品部スタッフ、大類(おおるい)が世の中について考察するライフジャーナル。

今回は、SDGsについて考えていきます。

環境ロンダリング?に陥らないために、社会問題の本質を見極める

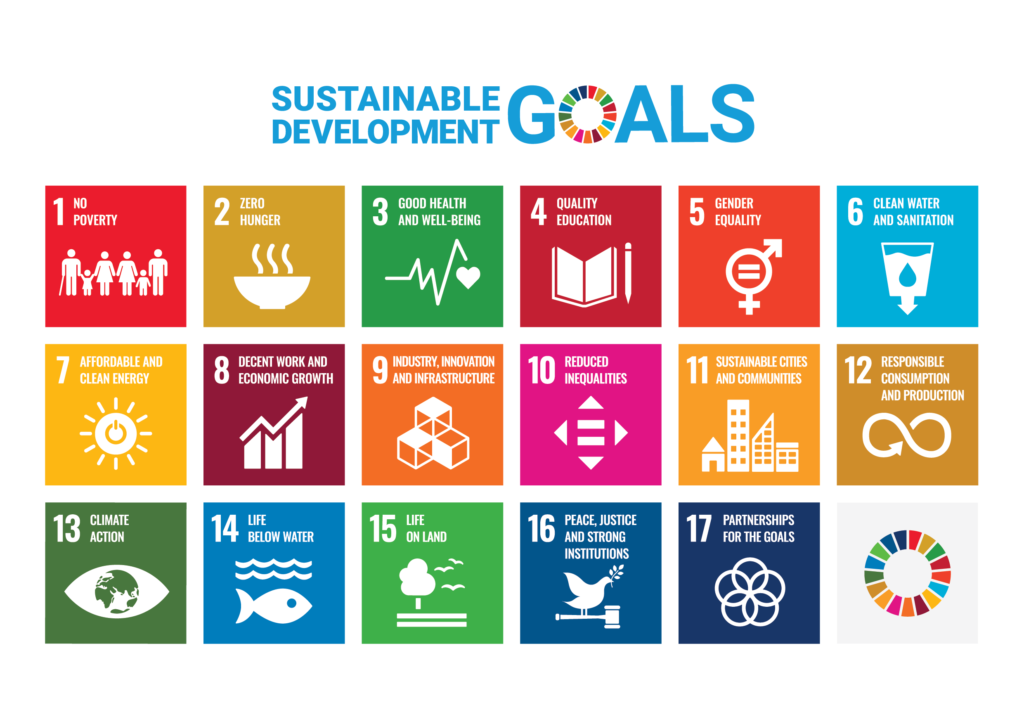

「SDGs(エスディージーズ)」という言葉はもう聞き慣れたものですね。SDGsとは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で採択された国際社会共通の目標です。

これは、前身になる「MDGs(エムディージーズ)」と言う2000年に採択された世界の目標というのがあり、それが2015年に期限を迎えたことで、今回あらたに採択されたのがSGDsです。MDGsは8つの目標とゴールを設定していましたが、様々な見直しがありSDGsは「17の目標」と「169のターゲット(具体目標)」で構成されることになりました。SGDsを一言で簡単に説明すると、先進国と途上国が一緒になって貧困や人権や健康など社会全体の問題を解決しようという目標です。ただし、これに法的な拘束力はなく、あくまでも各国の同意の上に成り立っている目標であるということです。

さて、今回は世界中の国々が取り組むことになったSGDsについて、私なりの視点で意見をまとめてみたいと思います。というのも私が初めてSGDsの17の目標を見て、それを実践しようという企業の取り組みを観察してみて、とても違和感を感じたためです。その違和感の正体と、社会を取り巻く問題の本質、そして私たちが進むべき方向性などをお伝えできればと思います。

SDGsの取り組みが始まって間もなく「SDGsウォッシュ」という言葉も同時に聞かれるようになりました。このSDGsウォッシュという言葉は、「グリーンウォッシュ」という言葉が語源になっており、エコなイメージカラーの緑色にうわべを塗ってごまかすところから来ています。つまり、企業が表向き環境に配慮した商品やサービスを提供していても、科学的な根拠がなかったり、一部の業務では配慮があっても本業ではまったく取り組みが成されていなかったことなどがあるということです。多くが環境NGOからの指摘によるものですが、大企業の取り組みに対するものが多く、指摘内容は多岐にわたり、極めて常識的なものからかなり手厳しい内容まで様々です。しかしこの様なこともあって、最近ではしっかりと根拠のある対応を行う企業が増えて来たのも事実です。

ある企業の取り組みに対して環境に良いか悪いかの判断をする場合、ある程度の基準があるものの正確かつ公正に判断するのが極めて難しく、その判断基準をどうするか各国が模索中といったところでしょう。しかし、国をはじめ大企業を中心としてこれだけ盛んにSDGsの取り組みを行うことになっている理由は何故でしょうか?

その理由のひとつに、「ESG投資」の存在があります。ESG投資とは、環境や社会に対して明らかに好影響を与える事業や取り組みに対して評価を行い、一部でもその観点を取り入れた企業に対する投資活動を言います。この評価基準がSDGsと親和性が高いという理由もあり、今後は企業として双方を意識して具体的な取り組みを行わないと社会的信用が得られなかったり、投資対象として選ばれなくなるという可能性があるのです。

これらの社会的な方向性は間違っておらず、大方は歓迎すべき内容と言えるでしょう。しかし、私がとても違和感を覚えたのは、明らかにSDGsウォッシュと言えるような活動はもちろん、今後の環境問題を考えたときに注目されるであろうジャンルの企業にすでに莫大な資金が投資されていることです。

例えば、家畜をはじめとした食肉産業などが温室効果ガス問題や動物福祉の観点から社会的に風当たりがとても強くなっている中、将来的に注目されるであろう、植物性の代替肉や培養肉の製造と販売を行う新興企業に莫大な資金が投資されています。

単純に投資と考えれば、将来性がある企業に資金が集まるのは当たり前なのですが、このケースは目的や金額の規模が違うということです。従来の投資はリターンのみが目的になりますが、それと同時に環境や社会的な影響を与える事業に投資をする行為を「インパクト投資」と言って、その投資を専門とした投資銀行や投資財団が多く存在します。

規模が大きいだけに社会全体に与える影響は大きく、主要なメディアが話題を取り上げて大規模な宣伝を行えば、世論は簡単に誘導されてしまう可能性があります。つまり、いくらSDGsに沿った環境や社会のためとはいえ、消費者にとって選ぶ余地すらなくなってしまう可能性があるということです。

これは食肉の分野だけではなく、最先端のバイオテクノロジー企業など人間の生活や環境に大きく影響を与える可能性のある企業ばかりです。

そして同時に新たな大企業を作り出すことにもなり、これは果たして本来の目的と合っているのか疑問が残ります。手段が変わっただけでお金の流れや社会構造はほとんど変わらず、影響力のある企業が社会を動かしてしまうことに危険性すら感じます。これではSDGsの目的からもかけ離れ、投資機関と大企業だけが莫大な利益を得るという、SDCsウォッシュどころか「環境ロンダリング」と言っても良いかも知れません。

もちろんこれはひとつの側面であり今後の社会全体の構造を表すものではありませんが、消費者への影響は避けられない社会の動きになると私は考えています。

new articles